第9回 月の満ち欠け | 新月から満月に至る月の形の変化・仕組み

ページ目次

月が形を変えるのはなぜか?

古代人にとって月は暦だった

月は古代から太陽と共に人びとに親しまれてきました。世界中いたるところで神話の中に月の神が現れます。灼熱の太陽はたびたび日照りを起こし荒々しい男神であることが多いのに対し、夜の闇をやさしく照らす月は女神のことが多いようです。また月は日ごとにその姿を変え、日時の経過を知らせてくれます。〔第2回 1週間はなぜ7日になったのか?〕でも述べたように、古代人にとって月はかっこうの暦だったのです。古代の人々が長い年月をかけて観察をしてきた「月の満ち欠け」について詳しく見てみましょう。

地球のまわりを公転する月

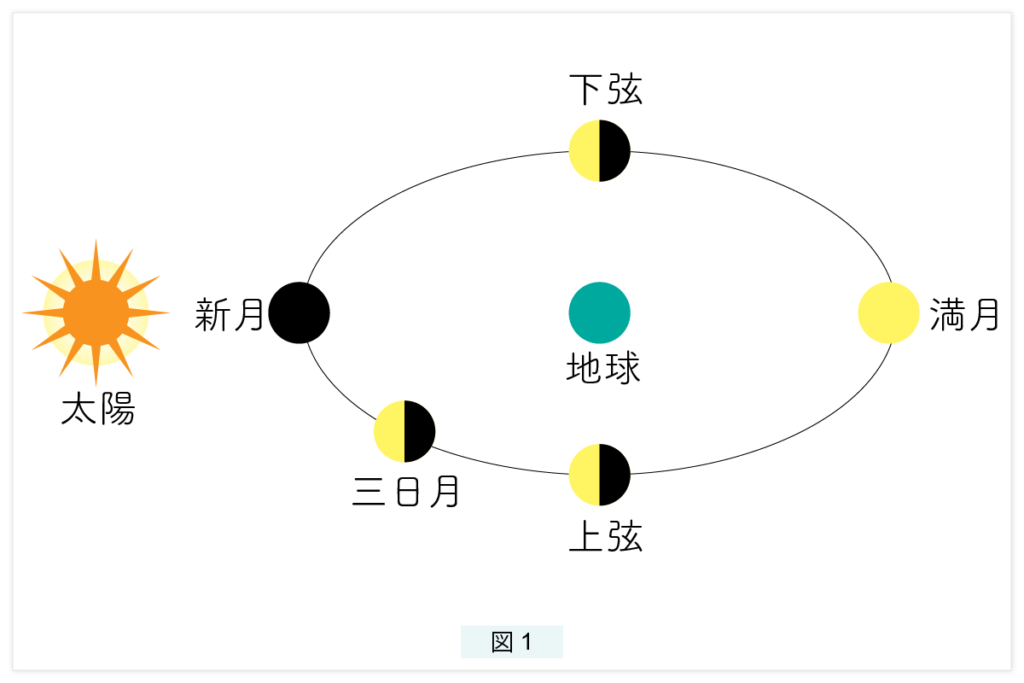

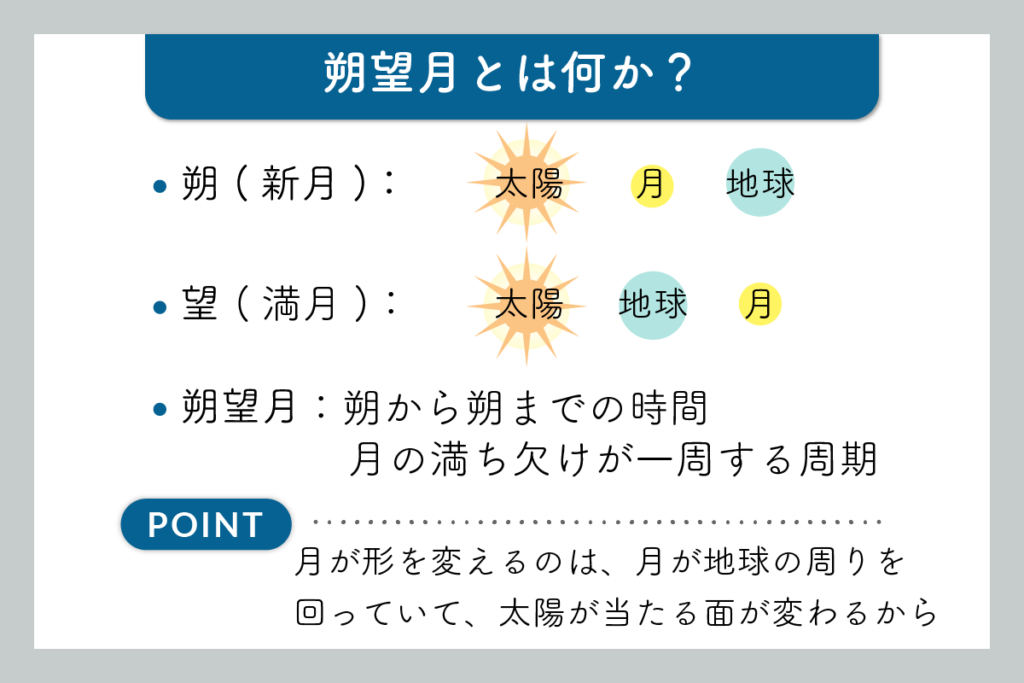

新月を朔(さく)といい満月を望(ぼう)といいます。1朔望月とは朔から朔までの時間のことで、1朔望月 = 29.53 日です。月が姿を変えるのは、月が地球のまわりを公転しているからであり、公転によって太陽が当たる面が変化するからです。

図1 は月の満ち欠けを表しています。地球は太陽のまわりを公転し、月は地球のまわりを公転します。相対的な位置関係ですから、太陽と地球を固定してもかまいません。

月だけが反時計回りに回転するとします。「太陽-月-地球」と並んだ状態が朔で、「太陽―地球―月」と並んだ状態が望です。

月の満ち欠け

朔、望の語源

朔は「ついたち」とも読み、「月が立つ」が語源のようです。昔は、「一日(ついたち)」という狭い意味ではなく、「月が大きくなり始めるころ」という月初めの数日間を表していたようです。新月は太陽と共に東の空に昇り、太陽と共に西の空に沈みますが、太陽の光で月は見えません。

望は「もちづき」とも読み、満月を意味します。満月は、太陽と反対側にあるので、太陽が西に沈むころ東の空から昇り、日の出のころ西の空に沈みます。したがって、満月の日は一晩中月の明かりが輝いています。月末は晦日(つごもり)とも三十日(みそか)とも言い、月が見えなくなることをいいます。

ひと月の終わりと始まり

古代では多くの場合、月が見えなくなった(死んだ)新月がひと月の終わりで、日没後西の空にふたたび姿を現した(再生した)細い月がひと月の始まりでした。古代中国も、もともとは最初に見え始めた月を月の初めとしていましたが、途中から方針を変え、太陽と同じ方向にある見えない新月を月の初めとする方式に替えたのです。つまり、見え始めた細い月を遡(さかのぼ)って、太陽と一緒にいた月を新月としたのです。

朔という漢字は「さかのぼる」という意味のようです。この方式は、観測に基づかないという点で一般の人々には分かりづらいのですが、過去のデータさえあれば定義が明確です。現在の天文学でも新月を月の初めとしています。

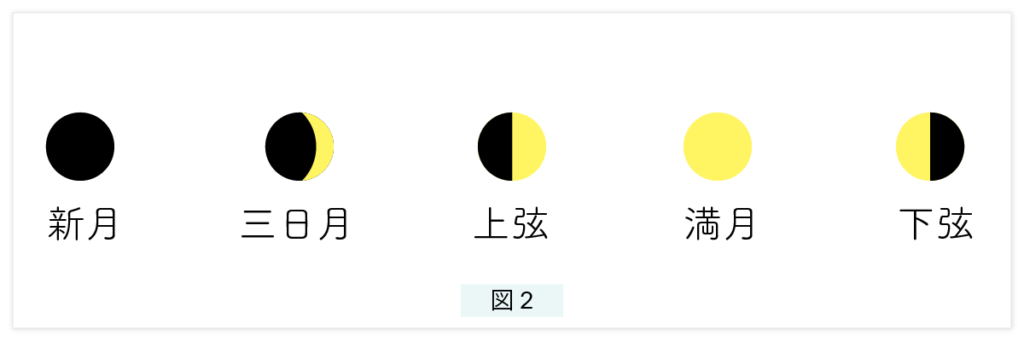

新月〜三日月〜満月

夕方、日没後に月を観測することにしましょう。しばらく姿を消していた月が、西の空にうっすらと細い姿を見せ、新しい月の初めを告げます。その後、日に日に東に移動しながら太くなり1週間経つと南の空に半月の月が輝きます。これが上弦の月です。その後も太りつづけ、2週間経つと、東の空に満月が現われます。満月は一晩かけて移動し、次の日の明け方には西の地平線に近づきます。

こんどは、夜明けの少し前に観察することにします。西の地平線近くにあった満月は、太っていったのと同じ側から欠け始めます。日に日に東に移動しながら細くなり、3週間後には下弦の月となり、南の空にかがやきます。さらにどんどん細くなり、東の地平線に近づくころには朝日の太陽で見えなくなります。

図1 では、下弦の月は手前から向こうを見ていますが、三日月と上弦の月は向こうからこちらを見ています。したがって、三日月と上弦の月に関しては左右を反転して示します。

数学用語の確認:円の弦と弧

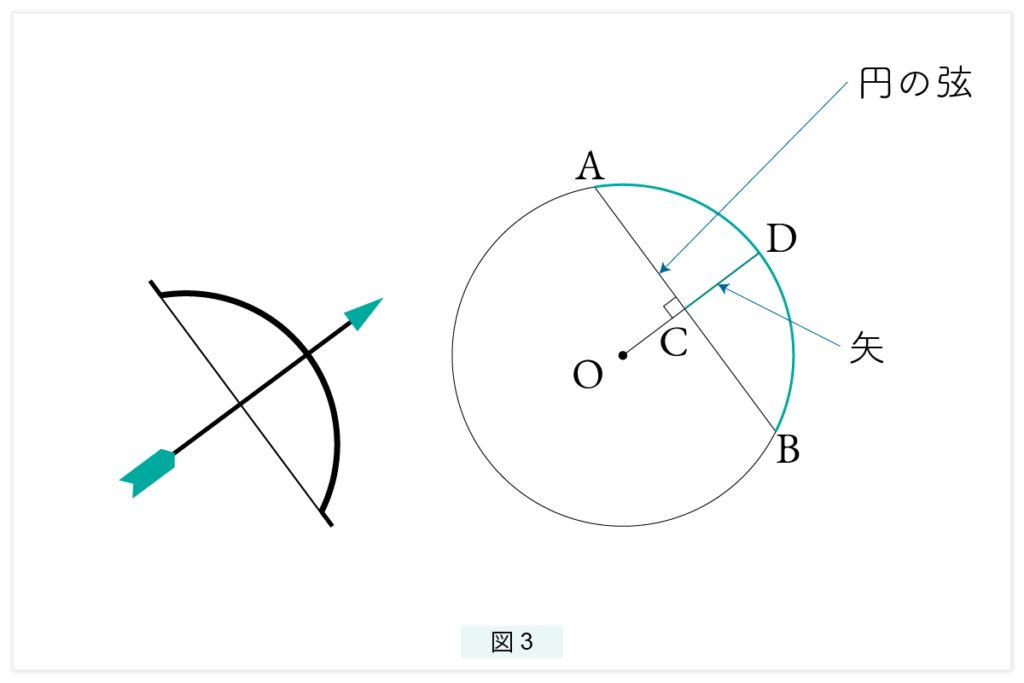

ここで数学用語の定義をしておきましょう。図3 で A, B は円 O 上の点です。A と B は円を2つの弧に分割します。線分 AB を円の弦といいます。C をOから AB に下ろした垂線の足とし、OC の延長線と円との交点をD とします。線分 CD を矢といいます。

上弦の月、下弦の月

上弦の月

今度は日周運動を見てみましょう。地球は反時計回りに自転しています。しかし見方を変えて、地球は止まっており、太陽と月が一緒に時計回りに回転すると見ることもできます。

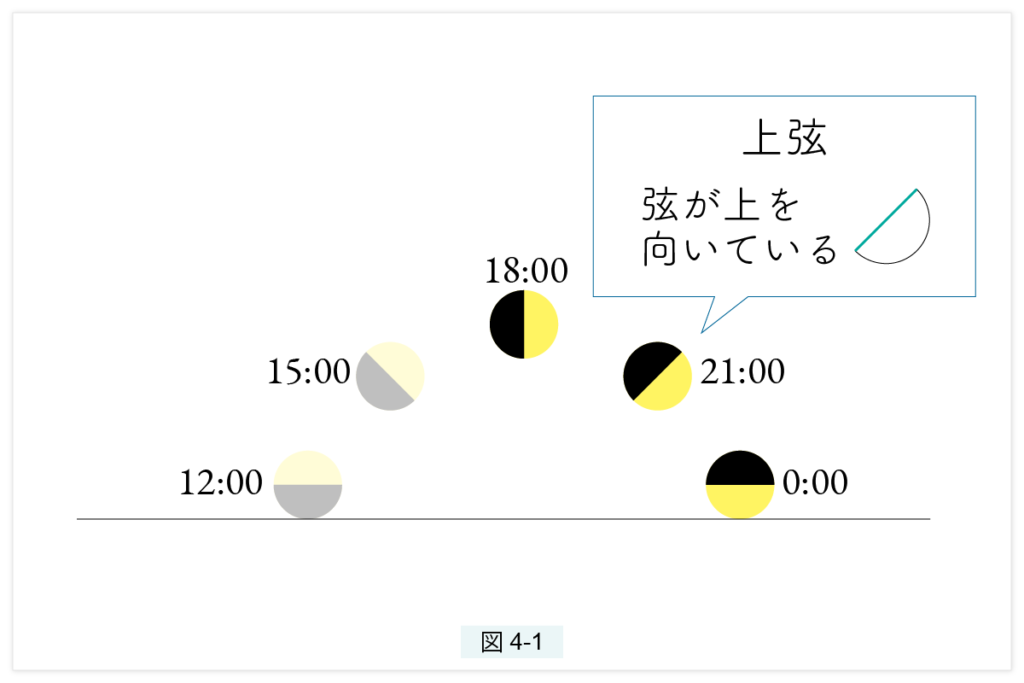

“月の出”と“月の入り”も、日の出、日の入りと同様に季節によって違います。議論を単純化するため、ここでは日の出を 6:00、日の入りを 18:00 としましょう。まず上弦の月について見てみましょう。

図1 を見ると上弦の月は、太陽が南中しているとき東の地平線にあります。したがって図4-1 で、12:00 に月は東の地平線にあり、太陽は真上から射しています。18:00 には月は南中し、太陽は真横から射しています。0:00 には西の地平線にあり、太陽は下から射しています。人びとが月を見るのは夕方から夜半までで、そのとき弦は上を向いており、したがって上弦の月です。

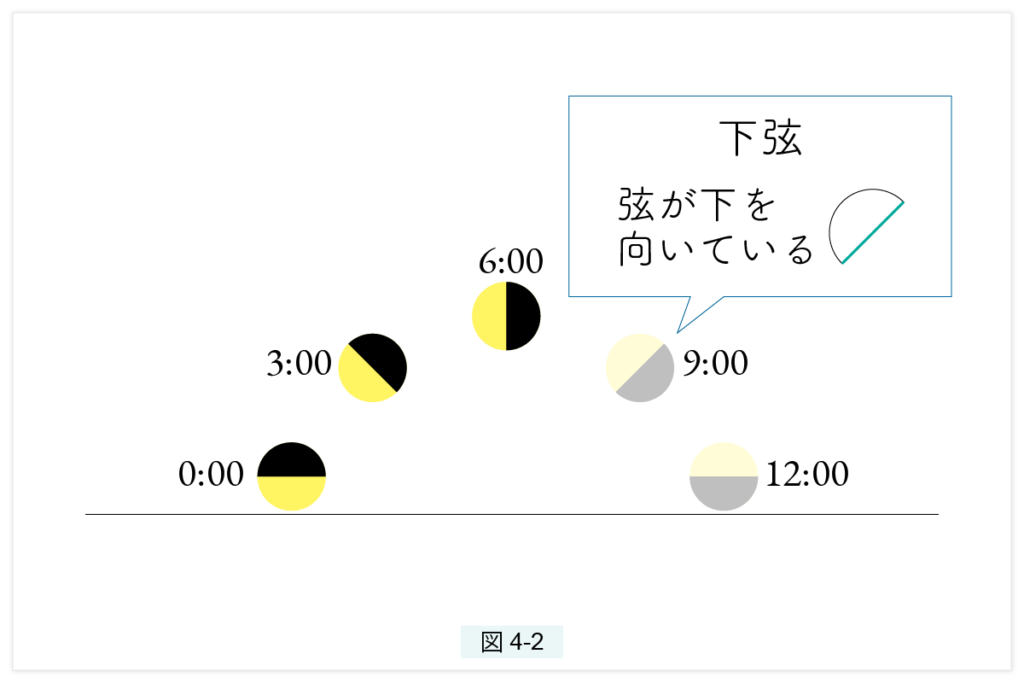

下弦の月

図1 の下弦の月は、太陽が南中しているとき西の地平線に沈もうとしています。図4-2 の下弦の月を見てください。12:00 に西の空にあり、太陽は真上から射しています。図は3時間ごとに時間を遡っています。弦が下を向いて下弦となるのは 6:00 から 12:00 の間です。この時間はお昼ですから、月はあまりはっきりとは見えないと思いますが、古代の人が月を見ていたのはこの時間で、真夜中から明け方までは月はめったに見ることはなかったのでしょう。

月の公転面と地球の公転面

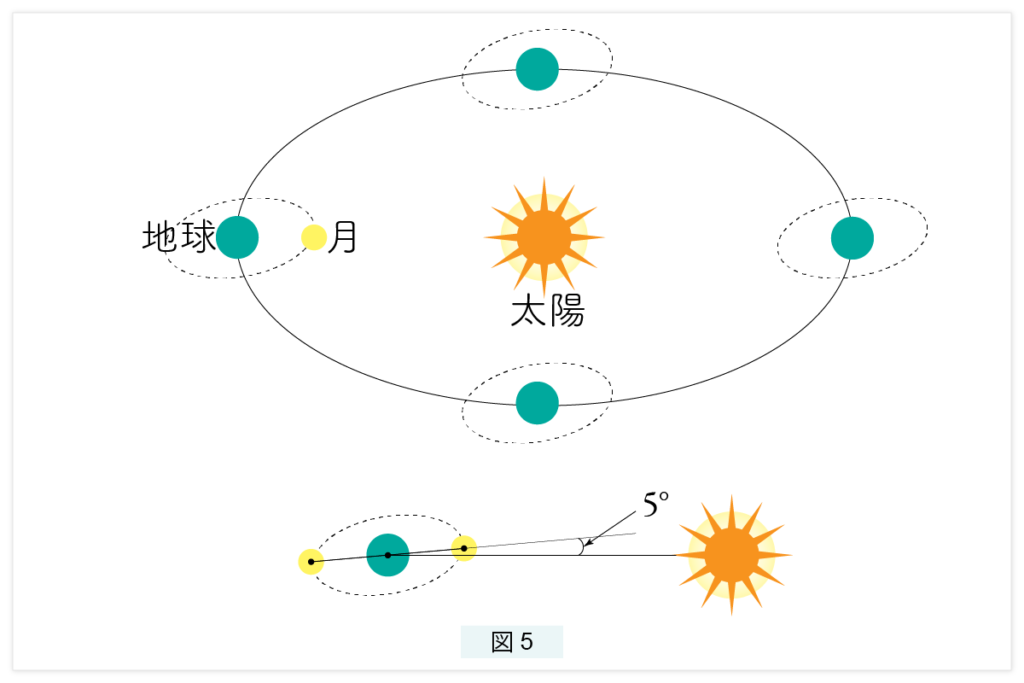

図5 が示すように、月が地球のまわりを回る公転面と、地球が太陽のまわりを回る公転面はぴったり一致せず、少し角度を持っています。

しかしここ角度はわずかですから、ここでは議論を単純化して、月の公転面と地球の公転面は同じ平面上にあるものとします。

夏の満月は大きい?

惑星の並び方

ここで皆さんにクイズを出します。「夏の満月は大きく、冬の満月が小さく見えるのはなぜでしょう?」

月も惑星の一種と考えます。「太陽―惑星―地球」と並んだ時、惑星は合(ごう)の位置にあるといいます。「太陽―地球―惑星」と並んだ時は衝(しょう)といいます。合の位置から次の合の位置までの期間を会合周期といいます。したがって、1朔望月とは月の会合周期のことです。新月は合の位置、満月は衝の位置です。図6(a) は夏至の日、図6(b) は冬至の日です。

地軸との関係を見ると、夏至の日の月は、冬至の日の太陽と同じで、冬至の日の月は夏至の日の太陽と同じです。したがって夏至の日、太陽が沈んだ後、月は冬至の日の太陽の軌跡を描いて南の空を進みます。つまり、夏の日の月は低く、逆に冬の日の月は高く昇ります。

月の見かけの大きさとイブン・アル=ハイサムの発見

月は地平線近くにあると、まわりに山々や家など比較するものがあり大きく見えますが、天頂近くにあると、比べるものがなく小さく見えます。夏の満月が大きく、冬の満月が小さく見えるのはこのためです。しかし、これが単なる目の錯覚で、実際は同じ大きさだということを発見したのは、中世のアラビアの天文学者イブン・アル=ハイサム(965~1040)です。ハイサムは、イラクで生まれエジプトで活躍した天文学者で、西欧社会でも“近代光学の父”と称えられています。

ちなみに古代日本で名月とされたのは夏や冬の月ではなく、中秋(秋中ごろ)の月でした。高くもなく低くもない、ちょうど見た目によい位置にある月がよいとされたのでしょう。

スーパームーン:近日点と遠日点

ときどきテレビのニュースで“スーパームーン”が話題になることがあります。実は月の軌道は円ではなく楕円なので、月は地球に近づいたり遠ざかったりします。地球にもっとも近づいたときを近日点、もっとも遠ざかったときを遠日点といいます。そのため月の見かけの大きさは、1ヵ月をかけて大きくなったり小さくなったりします。月のこの振動運動を秤動(しょうどう)といいます。スーパームーンとは、月が地球に近づいたときになった満月のことです。見かけの大きさが変化するといっても、大きさの差は高々 14% なのでよほど注意深く観察しないとその違いは分からないと思います。

PICK UP!!こちらのWeb連載もおすすめです