第11回 歳差運動|北極星は少しずつ動いている?その理由を図で解説

ページ目次

歳差運動とは何か

太陽年と恒星年の差を考える

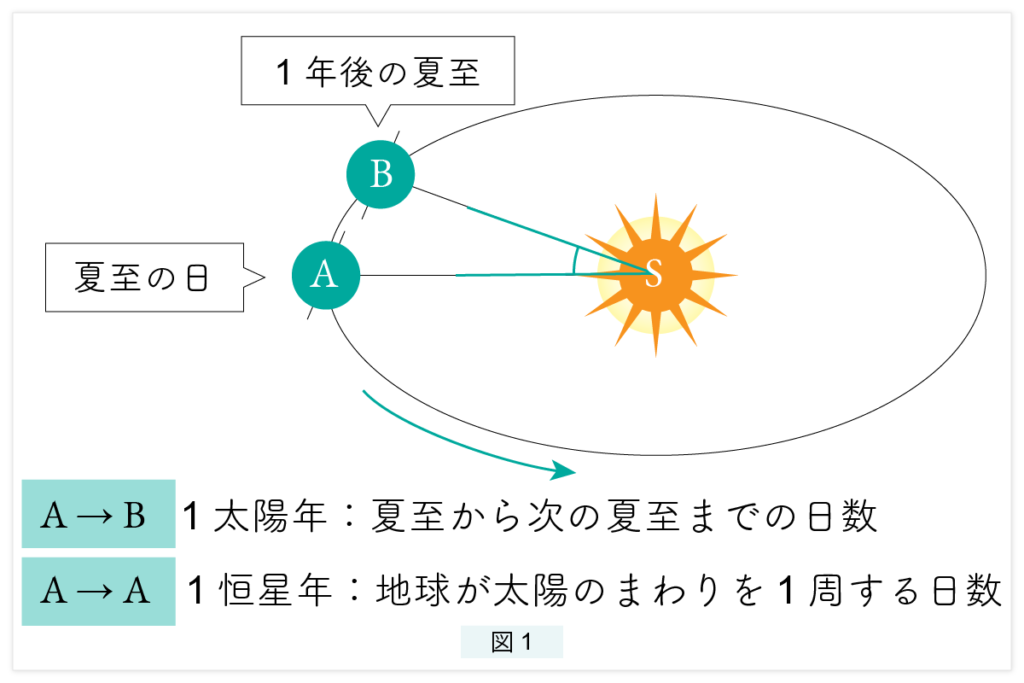

〔 第10回 1日の定義と1年の定義 〕では、地球が太陽のまわりを360°回る時間(1恒星年)と、夏至点から次の夏至点までの時間(1太陽年)とには少し差があるというお話をしました。どうしてこの差が出てくるのでしょう。今回は地球の動きと歳差運動について詳しく見てみましょう。

図1 を見てください。

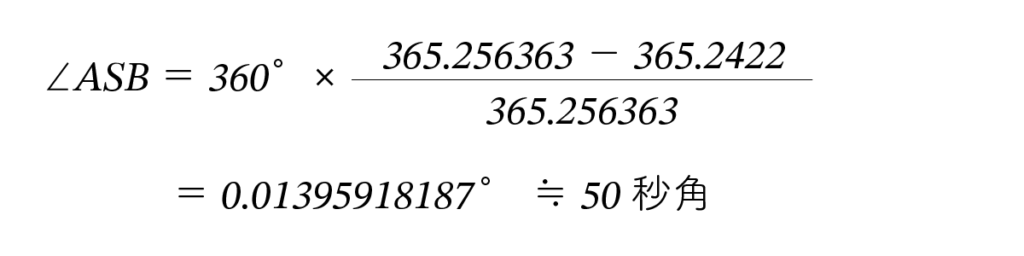

地軸は公転面に対して τ= 23.4 度傾いています。A の夏至の日から出発し、次の夏至の日はB です。一周までは少し足りません。∠ASB を計算してみましょう。

1太陽年 = 365.2422日

1恒星年 = 365.256363日

ですから

50秒角というのは 50/60² 度です。太陽を1周するのにどれくらいかかるか計算してみましょう。

太陽を一周するのに2万6千年という途方もない時間がかかります。

歳差運動 : 地球のスリコギ運動

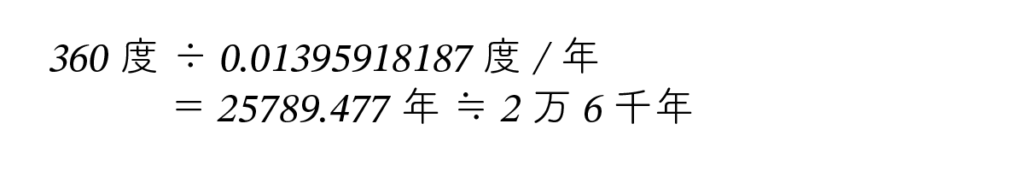

2万6千年を6千5百年ずつに4等分したのが 図2です。

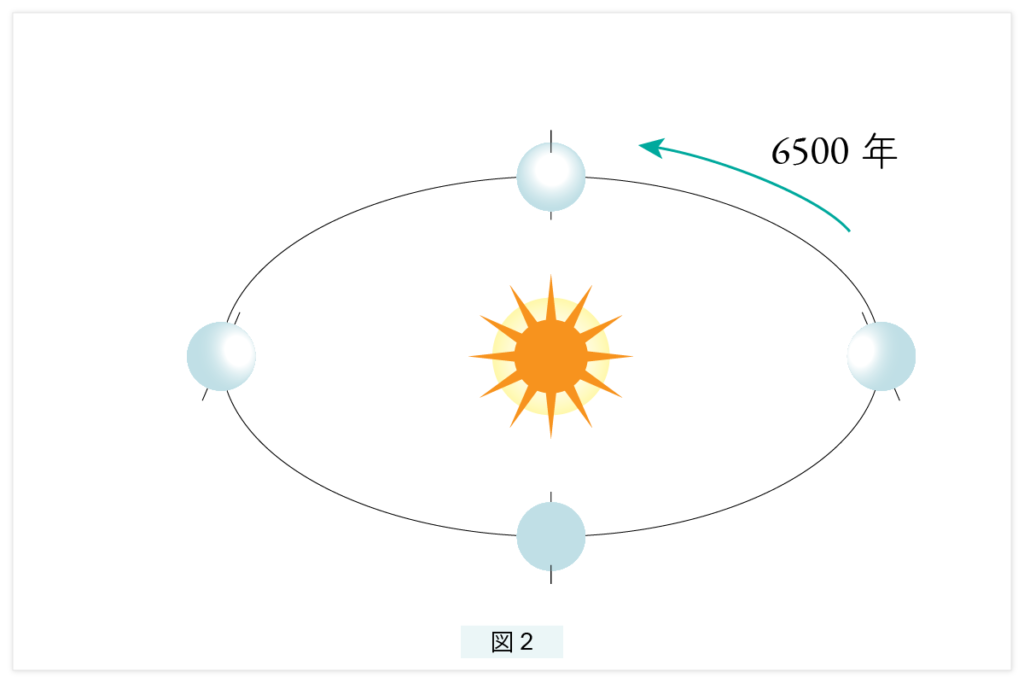

6千5百年後の地軸はこちら側に倒れています。公転面も天球から見たら点とみなしてよいので、これらを一カ所にまとめたのが 図3 です。

図3で示されるように、地球の地軸はコマが止まる直前の首振りのような回転運動をします。あるいは“スリコギ”をご存知の方には「スリコギ運動」といった方がよいかもしれません。これを歳差運動と言います。

動かない星、北極星も移動している!?

古代の星座

現在の北極星は時間や季節にかかわらず、北の空のほぼ同じ位置に見えています。そのため、北極星は”動かない星”として、方角や位置を知るための目印とされています。しかし、何千年も前の夜空の星々は、今とは違った見え方をしていたのです。

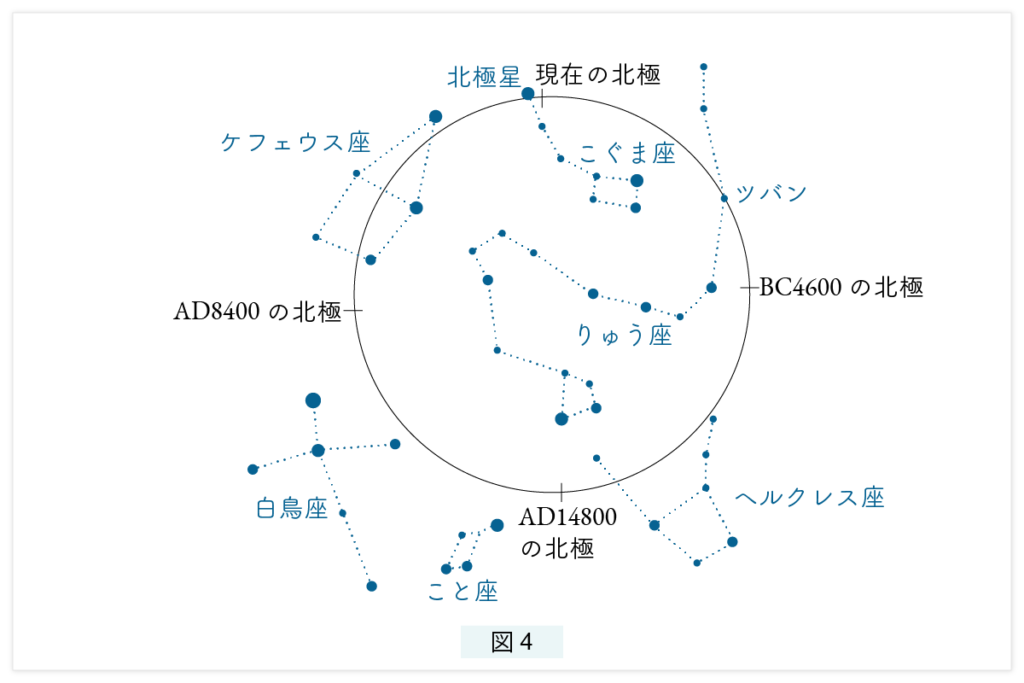

図4は天の北極の周りの星座です。

古代には天の北極に北極星はなかった

現在の天の北極の近くには北極星がありますが、天の北極も2万6千年を周期とした回転運動をします。今から4千年前には北極星は天の北極にはありませんでした。北の空には周極星(地平線の下に沈まない星)が輝いています。この周極星も、長い年月の間には変化します。したがってエジプトの王墓や神殿の壁画に描かれた周極星は現在のものとは異なります。

バビロニア人は春分点移動を知っていた

バビロニアの天文学:歳差の発見

人類はいつごろから春分点移動(歳差運動)に気が付いていたのでしょう。中国では春分や秋分や夏至ではなく、冬至を基準にしていました。そして冬至の変化から4世紀頃に歳差に気づいていたようです。しかし驚くべきことには、バビロニアでは3千年以上前にすでに春分点移動を知っていたようです。どのようにしてこれを知ったのでしょうか。

バビロニアの暦は太陽年(正確には太陰太陽暦)です。春分の日を基準としていましたから、何年経とうが季節が変わることはありません。同時に星座も観測していました。当時の春分点は「おひつじ座」にあったのが、現在では「おひつじ座」の西隣の「うお座」にあります。バビロニア人は長年の観測の結果、星座が季節に合わなくなっていたことに気づいたのでしょう。これにはどのくらいの長い年月を必要としたのでしょうか。

現在の私たちは精確な時計を持っています。ですから「0:00 に観測する」ということが可能です。しかし当時は「星座自身が時計」でしたから“時計”を使うことはできないのです。ではどのようにしてバビロニア人は歳差を発見したのでしょうか。天文学(数学)が生まれる条件と原因を考えてみましょう。

占星術と国家の運命

上でにべたように春分点の移動は1年でたった 50秒角です。約72年でやっと1度です。この発見は一人でできるものではありません。専門の天文学者がいて、何百年も知識が継承されていなければなりません。メソポタニアでは多くの王国が興亡を繰り返しており、バビロニア地方もいろいろな民族が王朝を開きましたが、どの王朝も常に前の王朝の文化や伝統を引き継ぎました。特に書記と呼ばれる知識階級は、代々身分を保証されていたようです。これは古代バビロニアに限らず一般的に言えることですが、科学研究にはパトロンが必要です。経済的な保証がなくては、一晩中星をながめて生活することなどできません。また、社会が天文学を必要とする理由も重要です。天文学の目的は占星術です。中世ヨーロッパでは、バビロニア人のことをカルデア人と呼んでいましたが、カルデア人とは天文学者、数学者、占星術師と同意語でした。王家はみな高級で占星術師を雇っていたのです。日本でも奈良時代に安倍晴明という占星術師の公家(公務員)がいました。バビロニア時代の占星術は、国家の運命を占うものでとても重要な役職でした。

円一周 360度、“角度”の発明

さらに重要な要素は“記数法”です。現在の私たちは算用数字 0, 1. 2, …, 9 を使って数を自由に書き表すことができますが、ヨーロッパの人たちがこの記数法を目にするのは12世紀になってからで、習得するのにさらに長い月日を必要としました。私たちは言葉でものごとを考えますが、数学は記数法がなければ数の認識はとても難しいものだったと思います。バビロニア人は楔形文字を用いてほぼ現在に匹敵する記数法を考え出しました。この記数法を用い天文学では円一周 360度の“角度”を発明しました。

バビロニア出土の粘土板には天文の多くのデータが記録されていました。膨大な星の記録です。もし「ふたご座」とか「さそり座」などの名前で星の座標を記録したなら、膨大な量のデータは蓄積されなかったでしょう。威力を発揮したのは記数法、360°の角度です。

“歳差”が発見できたのは、「論理的な推論」によるものではありません。何百年にもおよぶデータを参照して、現在の星座の位置が昔の記録と違うことに気がつくのは、毎日星を眺めた専門の天文学者にとってはごく自然なことだったと思います。

PICK UP!!こちらのWeb連載もおすすめです