第6回 太陽の日周運動とは?太陽の一日の動きと季節の関係を図で解説

ページ目次

天体の表すいろいろな図

〔 第5回 太陽の通り道:黄道 〕のお話では、天球の動きを止めて太陽の1年の軌跡、黄道をたどりました。

この天文学シリーズでは、実際には目に見えない「球体」や「通り道」がたくさんでてきます。慣れないうちは直感的に理解しづらい部分があるかもしれませんが、頭の中に天球や黄道のイメージを作りながら読んでみてください。また、天文のお話ではいろいろな図を使って天体の説明をしています。目的に応じて視点や角度を変えて天体の位置関係などを表現していますので、少し復習しておきましょう。

天球モデル – 黄道を水平に描いた図

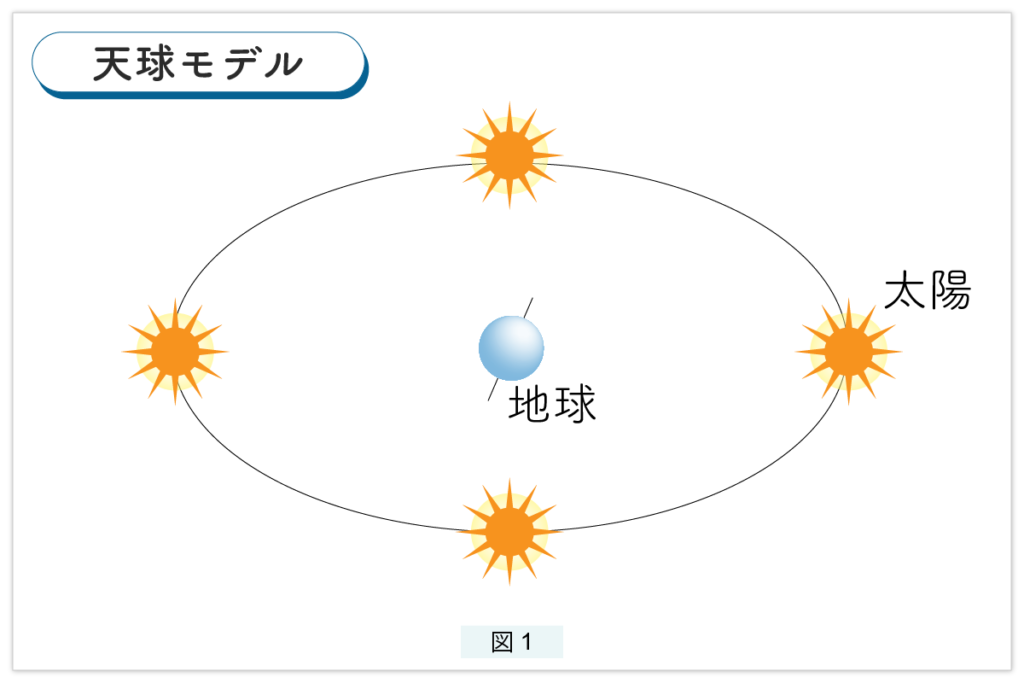

図1は地球を動かないものとし、地球の周りを太陽が回っていると考える天球モデルです。黄道は水平に描かれています。

太陽の年周運動について議論するときはこの表現が便利なことが多いのですが、観測者から見た太陽の動きを見るには、次に示す図2が便利です。

太陽の動きを表す図

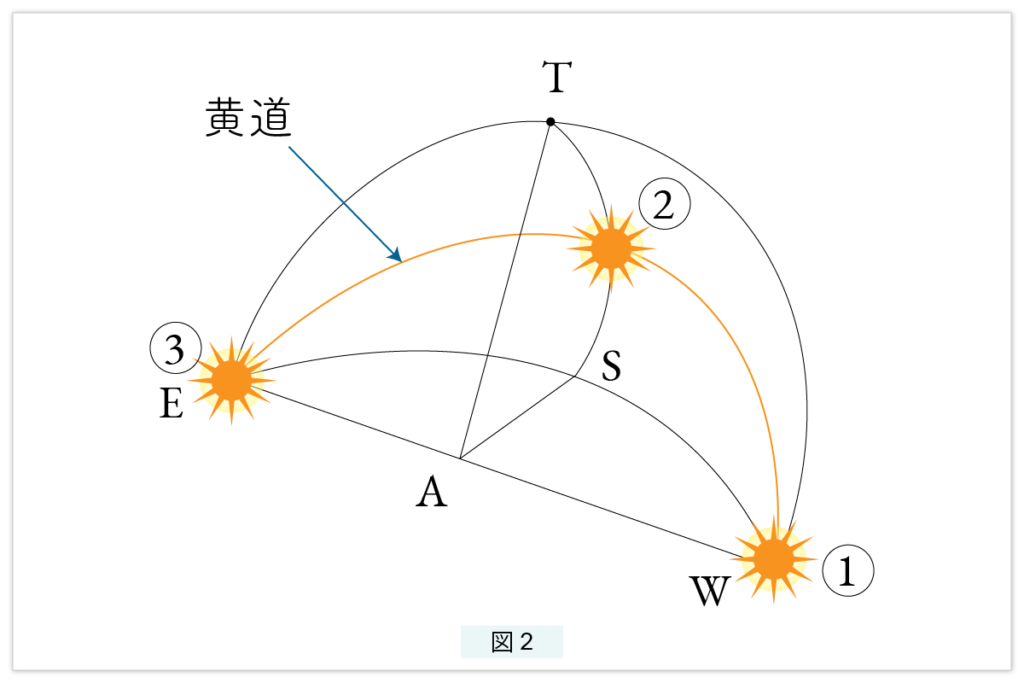

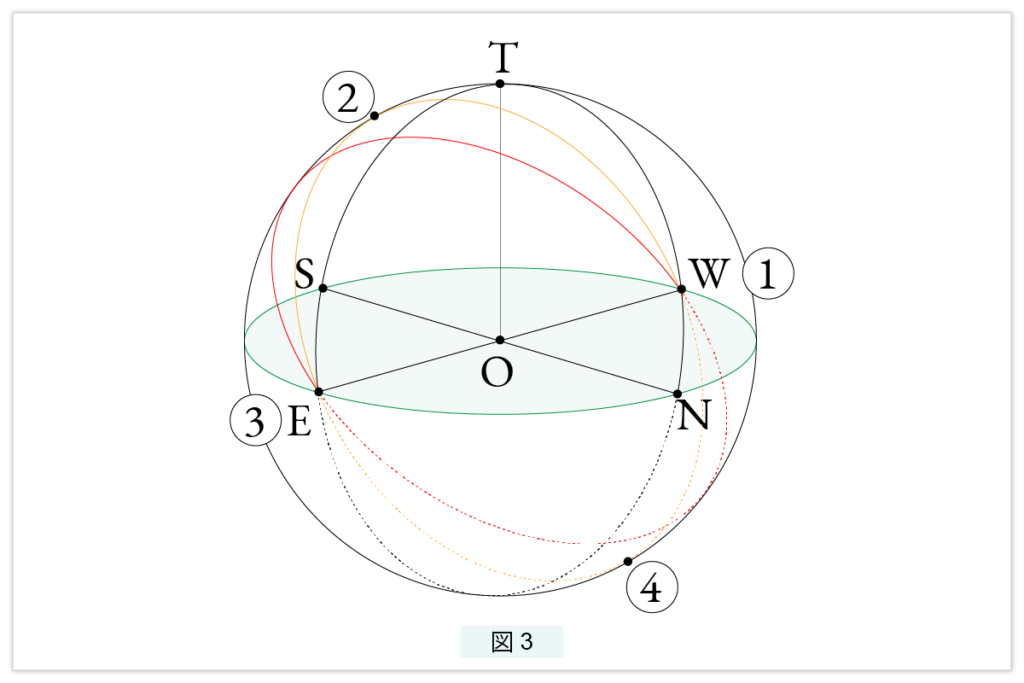

図2は天球の4分の1を表していますが、これを天球全体に拡張したのが図3です。

天球の動きと黄道

春分の日:古代における一年の始まり

ここで、黄道が場所や時間に依存することなく、正確に定まることを確認しましょう。

どんなことでもまず基準点を決めることから始まります。古代では、1日の始まりは日の出か、日の入りでした。1年の始まりは、多くの場合春分の日にしていました。この日に、寒さの厳しい不毛の冬を過ぎて実り豊かな年が始まると考えたからでしょう。春分の日の朝、日が昇る直前の天球の位置を春分点といいます。昼間には太陽の光で星々は見えませんが、古代の人々は太陽の向こうには星々があることを知っていました。また星座を発明することによって、星々の間の位置を正確に把握していました。春分点は、この星々における位置なのです。

天球図で見る「天の赤道」「黄道」

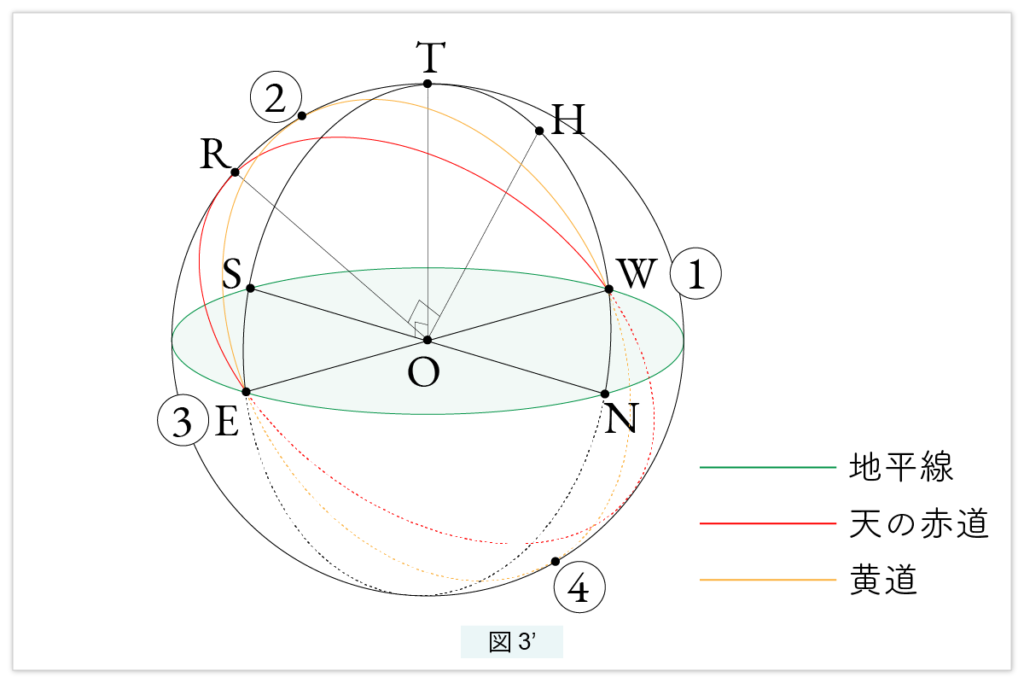

太陽は星々と一緒に日周運動をします。したがって、地球上のどこにいても、春分の日の朝に太陽の向こうにある星々は同じです。さらに地球の大きさは、太陽や星々までの距離と比べると無視できるほど小さく、地球のどこからでも、太陽の向こうにある星々は同じです。もう一度図3を見てみましょう(図3′)

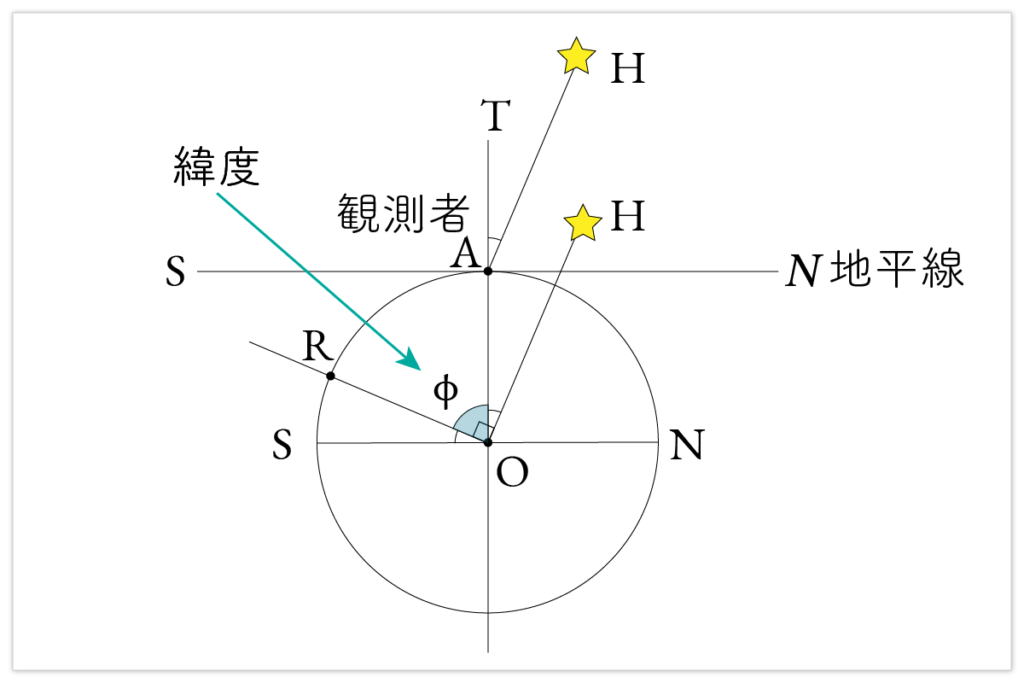

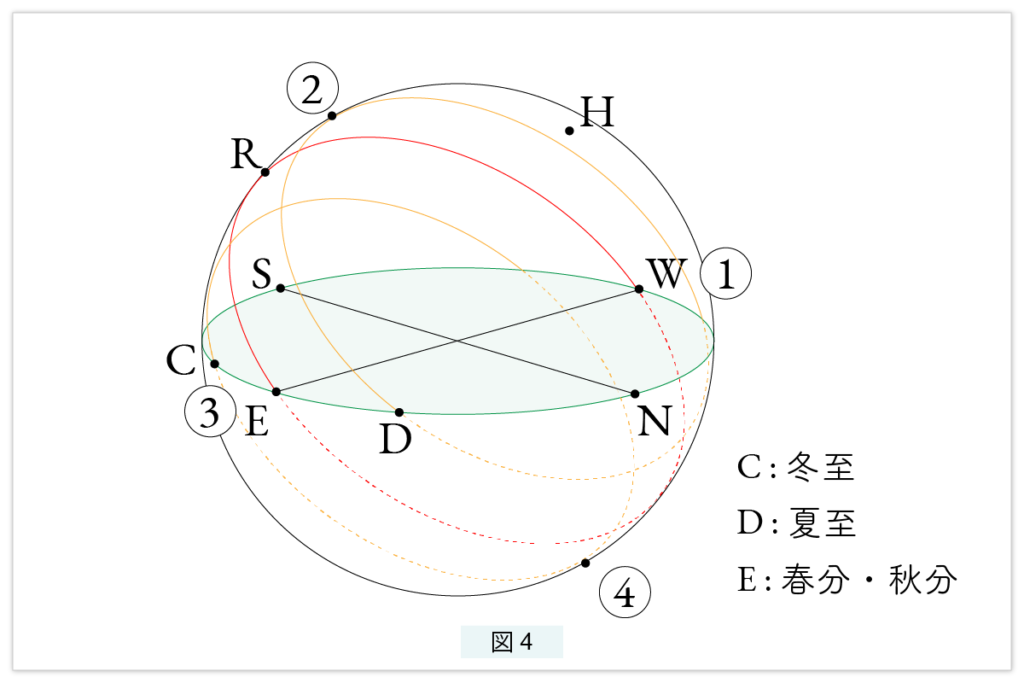

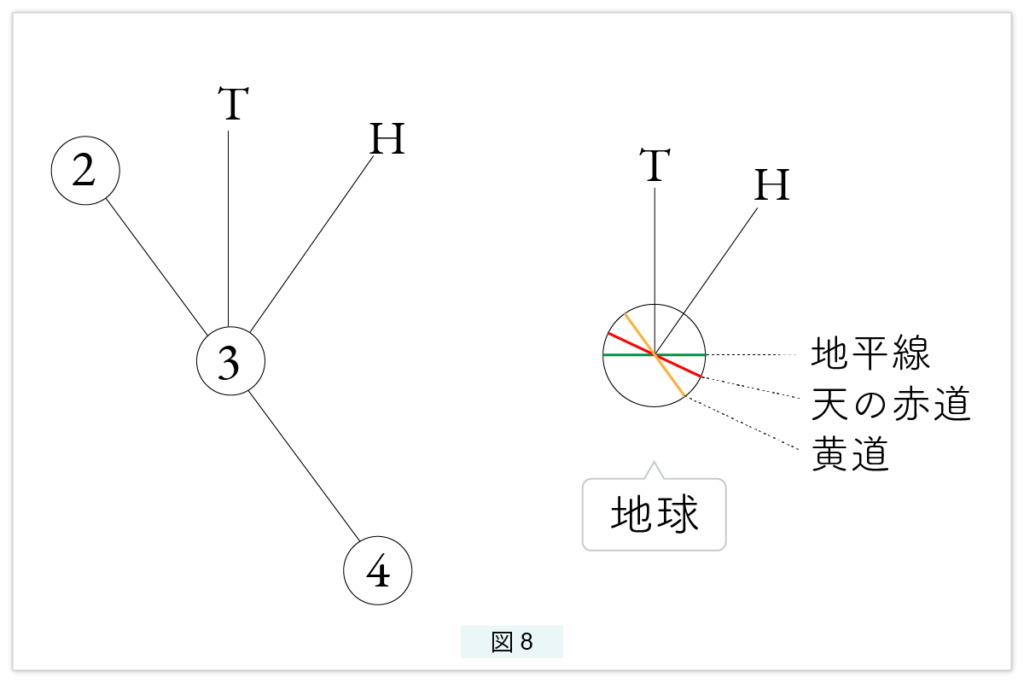

図3′には4つの大円(球を中心を通る平面で切ったときの切断面)が描かれています。観測者のいるところを Oとします。Hは北極星、Tは天頂(観測者の真上)です。天球はOHを軸として1日に1回転します。軸に垂直な大円で赤で描かれているのが天の赤道です。黄色が黄道、緑が地平線です。S, T, H, Nを通る大円が子午線です。

Rは赤道上の点で、OR とOE は垂直です。したがって、

∠HOR = 90°、∠TOS = 90°

となります。〔 第4回 天球モデル 〕で述べたように、φを観測者の緯度とすると、

∠ROT = φ, ∠SOR = 90°– φ

となります。東京都は およそφ=35°ですから、∠SOR = 55°となります。

天の赤道とは

まず、天の赤道を理解しましょう。天の赤道は東点(真東)と、南点の迎角(高度)90 – φ 度と、西点(真西)を通る大円です。ここでφは観測点の緯度です。地球の赤道(緯度0度)では、天の赤道は、東点、天頂、西点を通る大円です。

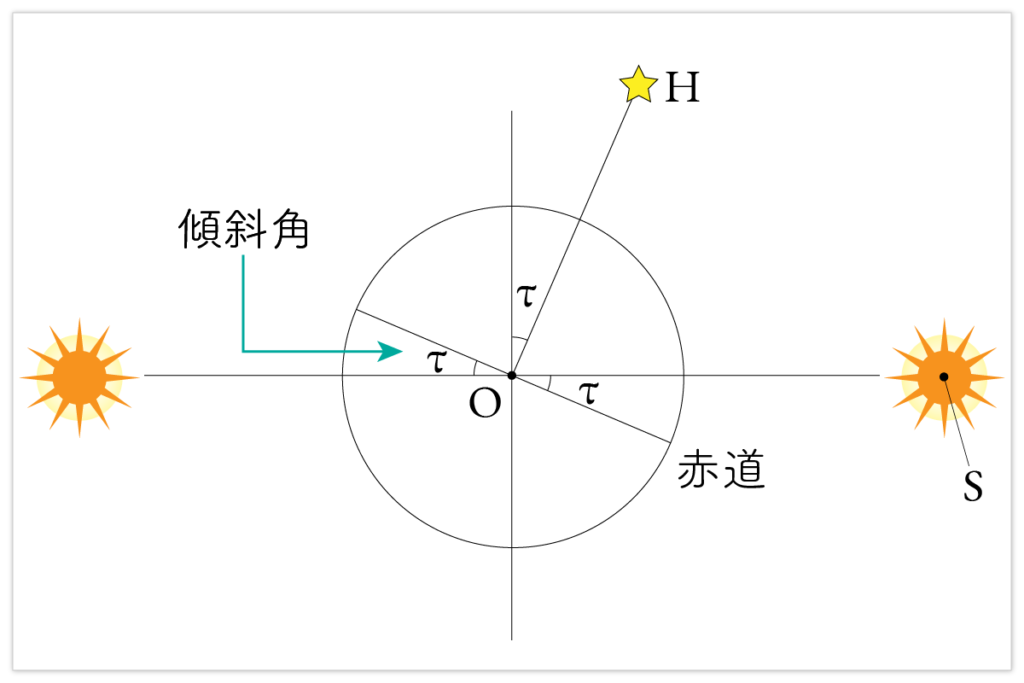

また〔 第5回 太陽の通り道:黄道 〕で述べたように、赤道と黄道のなす角は傾斜角τ(タウ)です。

黄道は天球(星々)に書かれた道で天球に固定されています。天の赤道も天球に書かれた道です。地平線は天球とは独立の大円です。天球は1日に1回転しますので(日周運動)、黄道は刻々と移動しています。天の赤道も移動しているのですが軸に垂直なので見かけ上動いていません。地平線は止まっていると考えます。

太陽の日周運動

季節による日の出の位置

太陽は東の空から昇り南の空を通って西に沈むように見えます。この太陽の日周運動について詳しく見てみましょう。年周運動を見るために天球を止めると、図4において太陽は黄道上を次のように回ります。

①春分 18:00 ②夏至 12:00 ③秋分 6:00 ④冬至 0:00 ( 1 )

太陽も星々も、日周運動では軸に垂直な円を描きます。下に示す図4では、赤道のほかに軸と垂直な2本の小円が描かれています。一つは②を通る円、もう一つは④を通る円です。これらの円と地平線との交点で東側のものを D, C とします。

古代の人は、おそらく日の出の位置で季節を知ったのだと思います。図4の3つの円は太陽の日周運動を表します。D は夏至の日の日の出の位置、E は春分の日と秋分の日の日の出の位置、C は冬至の日の日の出の位置です。

黄道と日周運動

黄道は日周運動や年周運動で刻々と変化しています。したがって、天球を固定して考えます。また、日時も固定して考える必要があります。

まず春分の日から見てみましょう。E=③ は東点で、W=① は西点です。春分の日の朝 6:00 に東の空 E にあった太陽は、上の ( 1 ) で示されるように 18:00 には西の空 ① にきます。またこの日の太陽の軌跡は天の赤道であることにも注意してください。夏至の日の朝 D にあった太陽は、12:00 に ② の位置にきます。秋分の日の 6:00 は太陽は ③ にいます。冬至の日の朝 C にあった太陽は、夜の 0:00 に ④ の位置にきます。すべて ( 1 ) に合致します。つまり春分の日、夏至の日、秋分の日、冬至の日の ( 1 ) で示された時刻には図3′で示された位置にいます。その他の時刻については、1日4分、30日で2時間の割合で移動しますから、図3′における黄道上の位置と時刻が分かります。黄道は天球に書かれた道ですから、この黄道に乗ったまま1日に1回転日周運動をします。

天の赤道は春分の日の太陽の軌跡

春分の日、夏至の日、秋分の日、冬至の日に太陽がいる場所をそれぞれ春分点、夏至点、秋分点、冬至点といいます。これらの点は黄道上にあり、天球が回転すると一緒に回転します。次を覚えておくとよいでしょう。

地平線と子午線は固定されていて動きません。黄道は天球に描かれた大円なので、天球と一緒に動きます。天の赤道は、軸に垂直な大円なので見かけ上動いているようには見えません。天の赤道と黄道は春分点と秋分点の2点で交わります。黄道上の春分点と秋分点の2つの中点が夏至点と冬至点です。日周運動では、太陽は東から西に向かって回転しますが、年周運動では太陽は黄道を西から東に向かって回転することに注意してください。

[ 補足 ] 天球モデルを簡略化してみよう

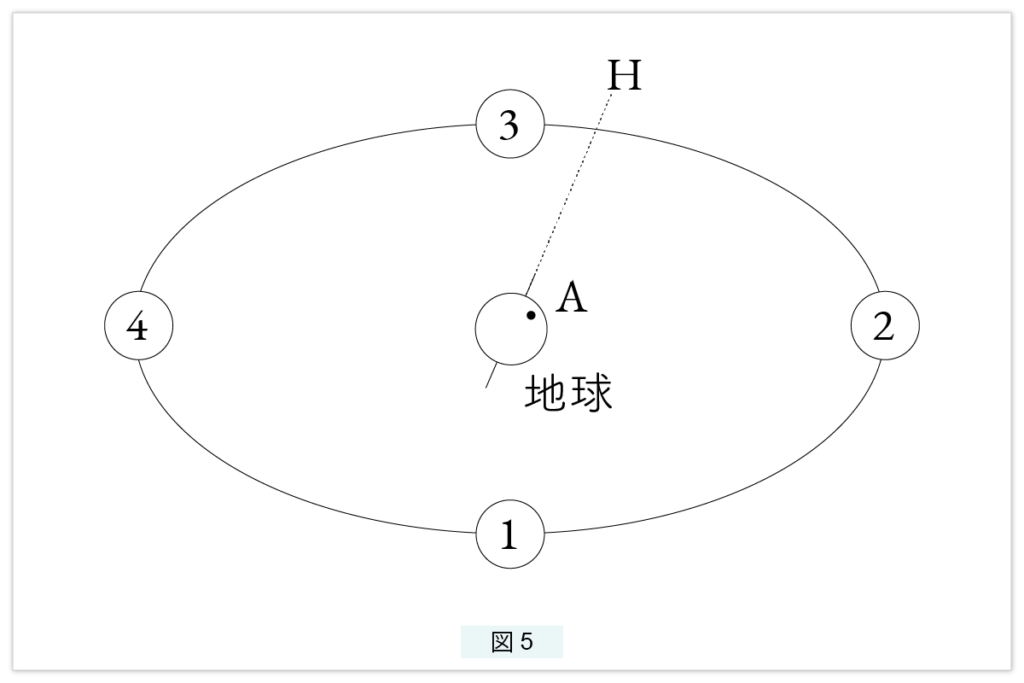

立体図形は見る角度によって違って見えるので、天球モデルを表す図1 と図3をどのように対応づければよいか、理解するのが難しいかもしれません。図1 を簡略化して考えてみましょう(図5)。A は観測者の位置、①,②,③,④ は次の時期の太陽です。

① 春、② 夏、③ 秋、④ 冬

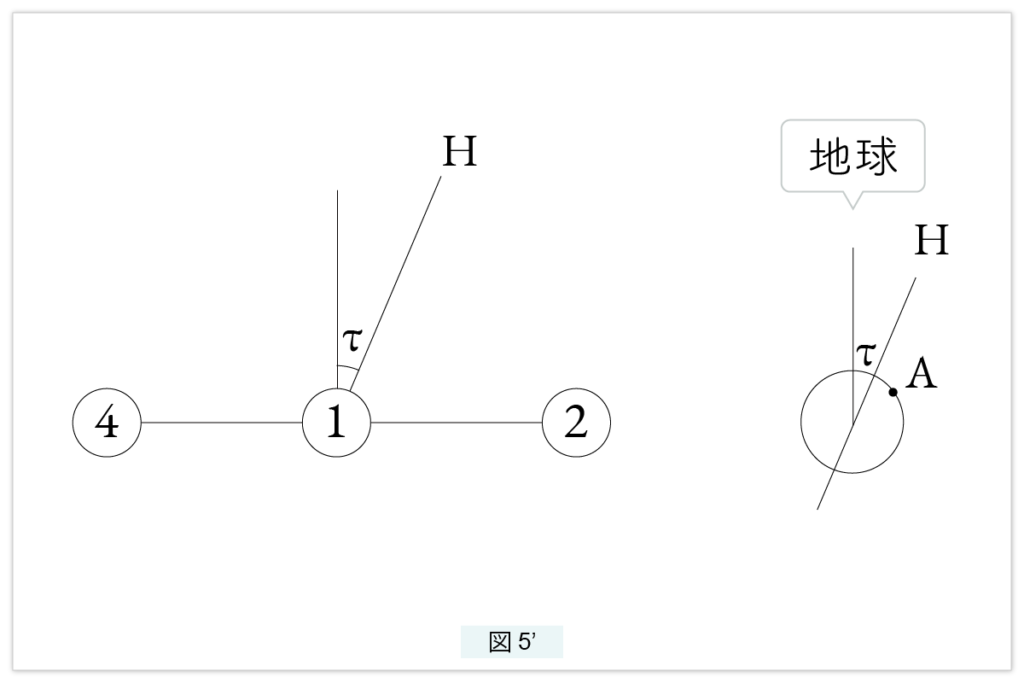

図5′は図5を簡略化したものです。① の向こうに地球と ③ が隠れています。地球は右に取り出して描かれています。

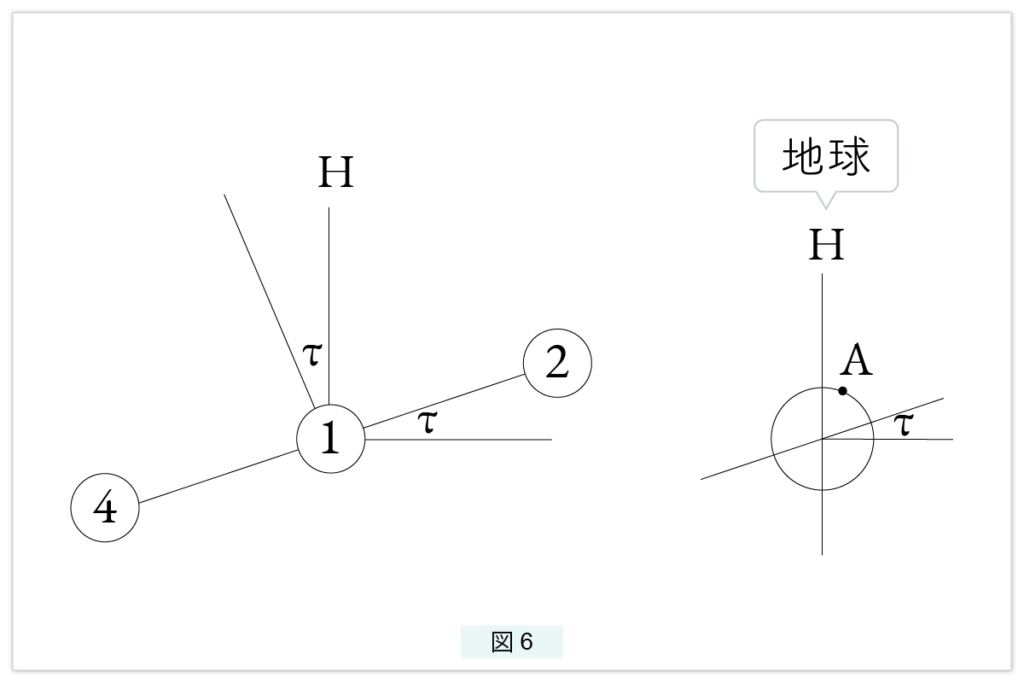

図6は地軸を真っすぐに立てた図です。②と④を結ぶ線が黄道です。円を真横から見ているので線となっています。地球はこの地軸を中心に回転しますから、黄道上の太陽の位置が定まれば、太陽はその点を通る軸に垂直な円を描きます。

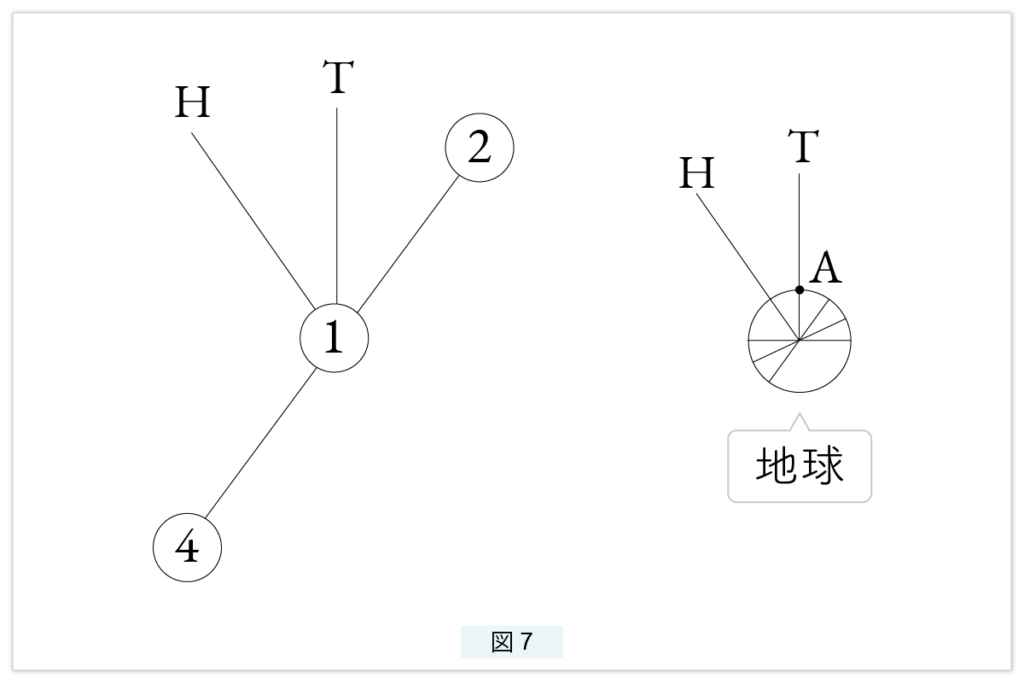

図7は観測者と真上に持ってきた図です。黄道はさらに傾き、北極星 H は左側にきます。

この【古代の天文学シリーズ】では、北極星は常に右側にくるようにしていましたから、これを180度回転します。これが図8です。図8が上で述べた図3です。

毎日太陽は天球と共に地球を一周します。さらに太陽は、1年をかけて天球の星々の間を旅すると考えてられていました。今回のお話を読んで、太陽の通り道である黄道、そして太陽の日周運動についてイメージを作ってもらえたらと思います。