ストイケイア (原論) とは

ストイケイア (原論)とは?

ユークリッドの『原論』

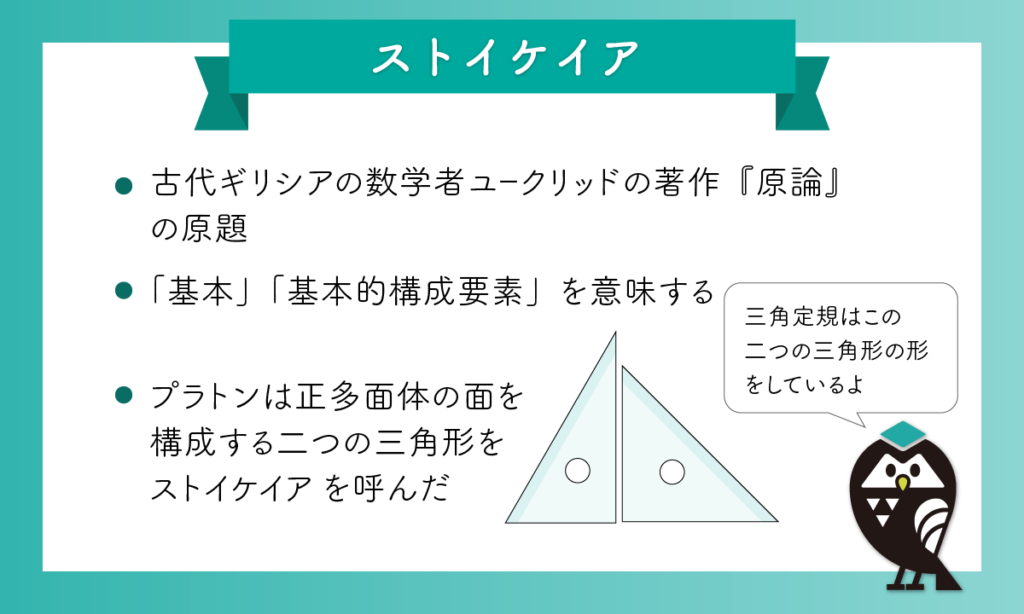

『ストイケイア』は、古代ギリシアの数学者ユークリッド(エウクレイデス)によって書かれた代表的な数学書であり、その原題は英語の “Elements” に相当します。「ストイケイア」はギリシア語で「基本」や「構成要素」を意味し、まさに数学の土台となる概念を体系的にまとめた書物です。

ユークリッドの『原論』は、数学の歴史において最も広く読まれ、最も影響力のある書物のひとつとされています。中世から近代にかけてのヨーロッパでは、数学を学ぶ者の多くがこの書に親しみました。20世紀に入ってからも、欧米の多くの学校で数学教育の中心的な教材とされており、今なお数学の論理的構築法を学ぶうえで貴重な資料となっています。

『原論』の構成と意義

ユークリッドの『原論』は全13巻から成る大著で、主に幾何学を中心としながら、数論、比例論、さらには平面図形や立体図形の性質にまで及ぶ幅広い内容を含んでいます。

ユークリッドはこの著作において、当時知られていた数学的知識を厳密に整理し、「定義」「公準」「公理」から出発して、一つひとつの命題を論理的に積み重ねていく体系を築き上げました。その明快な構成と論証の手法は、後世の数学のみならず、論理学や哲学の発展にも大きな影響を与えました。

PICK UP!!こちらのWeb連載もおすすめです

平面幾何学の体系化

『原論』の中でも特に有名なのが、現在「ユークリッド幾何学」として知られる平面幾何の理論です。最初の数巻では、点や直線、角度、三角形、平行四辺形、円など、基本的な図形の性質について詳細に論じられています。

これらの定理は、限られた公理と定義を出発点にして、一つひとつ順序立てて論理的に導かれています。これは、「決められた前提から筋道を立てて考えを積み重ねていく」という数学の進め方を、手本として見せているものです。

現代数学の礎となったユークリッドの原論をわかりやすく解説する『動画でわかる!ユークリッドの幾何』第一回はこちら▼

1-1.古代ギリシアの数学と現代の数学

原論の著者ユークリッドとは

ユークリッド(エウクレイデス)は、紀元前300年ごろにエジプトのアレクサンドリアで活躍したとされる数学者です。アレクサンドリアはプトレマイオス朝エジプトの学問の中心地で、多くの学者たちが集まり、知識や研究が盛んに行われていました。ユークリッドもその一人として、後世に大きな影響を与える数学の体系を築き上げました。

関連記事以下の記事で詳しく解説しています。

プラトンの基本三角形

古代ギリシアの哲学者プラトンは宇宙を構成する元素が、火、空気、水、土の4つであると考え、この4つの元素に4つの正多面体を割り当てました。正多面体の各面は2種類の直角三角形に分解できます。正三角形の半分と直角二等辺三角形の2つです。プラトンはこの2つの三角形を「ストイケイア(基本三角形)」と呼んでいます。三角定規はこの2つの三角形の形をしています。

関連記事以下の記事で詳しく解説しています。